Определенным набором личностных качеств каждый из нас наделяется с самого раннего детства но, подобно тому, как атрофируются мышцы при отсутствии постоянных физических нагрузок, атрофируются и индивидуальные качества, если над ними не работать. О том, как развить личностные качества и выработать в своем характере те или иные черты и пойдет речь в данной статье.

Как развить личностные качества в себе

В первую очередь, трезво оцените свои сильные и слабые стороны, определите, какими достоинствами и недостатками вы обладаете и выделите одно, конкретное личностное качество или черту характера, над развитием которой вы хотели бы поработать.

Четко сформулируйте для себя, из каких составляющих, с вашей точки зрения, складывается желаемое качество, разбейте его на максимальное количество простых составных элементов.

Составьте план действий по постепенному овладению этими элементами, двигайтесь от простого к сложному, не пытайтесь с первого дня приступать к решению самых сложных задач.

Выработайте мотивацию для достижения поставленных целей. Для этого постарайтесь четко уяснить, какие конкретные преимущества вы получите, если справитесь с той или иной поставленной задачей.

Установите четкие и конкретные сроки для решения поставленных вами перед самим собой задач. Наличие сроков будет дисциплинировать вас и не позволять вам опускать руки даже в самых трудных и, казалось бы, неразрешимых ситуациях.

Запаситесь терпением, так как развить личностные качества – не просто. На вашем пути будут постоянно встречаться различные препятствия, побуждающие вас отказаться от своей затеи: смело перешагивайте их и не бросайте борьбу даже тогда, когда вам кажется, что продолжать ее дальше нет смысла.

Найдите в своем окружении людей, обладающих желанными личностными качествами, и наблюдайте за ними. Ведите себя похожим образом, анализируйте, как они добиваются своих целей, как применяют свои качества на практике, перенимайте от них полезные навыки и черты.

Развивать свои личные качества – это не только важно, но и выгодно по многим параметрам. Во-первых, развив необходимую черту, вы начнете комфортнее и увереннее чувствовать себя по жизни. Во-вторых, имея в своем «арсенале» более совершенное оружие, вы сможете добиться большего. В-третьих, добиваясь тех или иных повседневных целей, вы сможете действовать гораздо эффективнее и динамичнее.

Неэффективность воспитательной работы в школе во многом объясняется тем, что ее научно-методическое освещение зачастую характеризуется недостаточной четкостью, неконкретностью, а иногда и определенной теоретической аморфностью. Например, если речь идет о патриотическом или трудовом воспитании, то обычно в общих чертах раскрываются их этическая сущность, задачи, а также рассматриваются те «воспитательные мероприятия», которые составляют их содержание. Но учителям и классным руководителям расплывчатых рассуждений о столь сложных процессах далеко не достаточно. Ведь практику нужно осмыслить систему и конечные результаты воспитательной работы, к достижению которых необходимо стремиться, а также то, в каких личностных изменениях и новообразованиях они должны воплощаться. Однако именно этого зачастую и недостает учебным пособиям по педагогике для студентов и многочисленным методическим рекомендациям, адресованным учителям.

Существует убежденность, что теоретикам и практикам в своей работе акцент необходимо делать именно на таком аспекте воспитания, который характеризует и личностное развитие учащихся, и его конечные результаты.

Какой смысл имеет само понятие «воспитание»? В его истолковании даже в специальной литературе наблюдаются определенный разнобой и неточности. Термин этот в содержательном отношении слишком сложный и многоплановый, что и позволяет вкладывать в него различные смысловые оттенки, акцентируя внимание то на одних из них, то на других. Но в науке подобное недопустимо. Известный российский академик-математик А.Д. Александров писал: «Научный подход, научная позиция требуют точности понятий, точности употребляемых терминов, тем более что одни и те же слова употребляются сплошь и рядом в разных смыслах» Александров А.Д. Поклоняться только истине // Правда. - 1995. - 3 февр.. К таким словам, в частности, относится и «воспитание».

«Воспитание» долгое время ассоциировалось с понятием «образование» и по существу выступало как его синоним. В этом случае оно включало в себя как обучение, так и формирование у обучае-мых определенных духовных и нравственных или, выражаясь современным языком, личностных свойств и качеств. Определенная синонимичность сохраняется до сих пор. В частности, она проявляется при определении сущности воспитания в его, так называемом широком смысле. Например, Н.К. Крупская считала, что воспитание в его широком понимании включает в себя процесс овладения всей совокупностью общественного опыта, т.е. знаниями, умениями и навыками, способами творческой деятельности, социальными и духов-ными (нравственными, эстетическими и мировоззренческими) отношениями. Подобным же образом трактуется и понятие «образование». «Три качества, - писал Н.Г. Чернышевский, - обширные знания, привычка мыслить и благородство чувств - необходимы для того, чтобы человек был образованным в полном смысле слова». Родственность воспитания и образования в таких определениях выступает со всей очевидностью.

Но есть и специфические различия, связанные с результатами этих взаимосвязанных процессов, которые привели к содержательному разграничению самого понятия «воспитание». Речь идет о том, что и в процессе воспитания, понимаемого в широком смысле, и в системе образования с некоторой долей условности можно выделить обучающий компонент, когда учащиеся овладевают знаниями, умениями и навыками мировоззренческого и нравственно-эстетического плана и таким образом достигают определенного уровня обученности.

Однако для развития личности обучения и определенной обученности недостаточно. В самом деле, хорошо овладев некоей совокупностью знаний, умений и навыков, человек может проявлять довольно высокую обученность. Но он может не иметь должной воспитанности, т.е. не владеть необходимой культурой общения, быть неопрятным, проявлять эгоцентрические наклонности, лицемерие, низкий уровень общественно-политических взглядов и даже быть нравственным уродом. Задача школы - формировать у учащихся и высокую степень обученности, и высокий уровень воспитанности.

Может ли она успешно решать эту задачу только с помощью обучения даже при том условии, что одной из важнейших функций последнего является взаимосвязанное развитие и воспитание учащихся? Безусловно, обучение играет весьма значительную роль в личностном формировании. Оно развивает познавательно-интеллектуальную сферу, расширяет кругозор, способствует осмыслению нравственности, мировоззренческих идей и т.д.

В этом смысле обучение и воспитание выступают в органическом единстве. И, тем не менее, воспитание не может ограничиваться и сводиться к обучению. Отстаивая самосто-ятельный характер воспитания в педагогическом процессе, А.С. Макаренко, как известно, утверждал, что методика воспитательной работы имеет свою логику, сравнительно независимую от логики работы образовательной; и то, и другое - методика воспитания и методика образования - составляют два более или менее самостоятельных отдела педагогической науки. Довольно четко отграничивала воспитание от обучения Н.К.Крупская. Она подчеркивала, что обучение направлено главным образом на приобретение знаний и умений применять их на практике, и обеспечивает определенную обученность. Воспитание же она связывала с формированием личностных свойств и качеств, которые характеризуют воспитанность учащихся.

Существенным признаком развития, формирования личности, отраженным в понятии «воспитание», является выработка разнообразных качеств и свойств личности, ее поведения. К настоящему моменту произошло определенное содержательное «раздвоение» понятия «воспитание», которое теперь трактуется в широком и узком смысле. В широком смысле оно стало, как уже отмечено выше, обозначать весь процесс формирования личности, включая в себя организацию ее интеллектуально-познавательной деятельности, овладение изучаемым материалом, а также духовно-нравственное развитие и выработку соответствующих свойств и качеств. В этом значении оно по существу и выступает как синоним образования, обеспечивая одновременно и обученность, и воспитанность учащихся. В узком смысле воспитание связывается со специфическим процессом формирования у учащихся личностных (нравственных, эстетических, санитарно-гигиенических) свойств и качеств. Естественно, что в этом значении оно характеризуется не только специфическими содержательными особенностями, но и своеобразными методами его практической реализации, среди которых существенное значение имеют методы убеждения, поведенческие упражнения и т.д.

В педагогической работе мы всегда имеем дело с отношением, которое и составляет истинный объект нашей пе-дагогической работы. Поскольку же отношения не всегда определяются обученностью человека, это обусловливает необходимость проведения специальной воспитательной работы по их формированию, а также разработки и знания теоретических и методических основ этого процесса.

Касаясь объекта воспитания, нельзя не детализировать его предметной стороны и хотя бы в общей форме не определить содержания тех отношений, которые необходимо формировать у учащегося. Условно их можно объединить в четыре основные группы:

Социальные отношения личности, сюда входят такие качества, как гражданственность, законопослушание, уровень общественной активности и зрелости, выполнение общественного долга и т.д.;

Нравственные - весьма разветвленная система моральных качеств - патриотизм, культура межнациональных отношений, дисциплинированность, трудолюбие, коллективизм, честь и личное достоинство и т.д.;

Эстетические, сюда относятся уровень развитости чувства прекрасного, увлеченность различными видами искусства и степень их понимания, творческо-эстетические способности и т.д.;

Санитарно-гигиенические, под которыми подразумеваются физическая культура, занятие спортом, здоровый образ жизни, экологическая подготовленность и т.д.

В данном случае указаны лишь некоторые отношения и входящие в их состав личностные качества. В процессе же воспитания школа имеет дело со множеством отношений и личностных качеств, что не может не находить своего отражения как в содержании воспитательной работы, так и в ее методике.

В свое время в педагогике, как известно, утвердилось положение о деятельностном характере воспитания. Потом оно было несколько уточнено и расширено, и стали говорить о деятельностно-личностном подходе, подчеркивая, что личность развивается только в процессе разнообразной активной деятельности. Но, есть основание считать данное определение неполным. Дело в том, что формирование личности происходит не только благодаря той деятельности, в которую она включается. Едва ли не решающее значение в ее развитии имеют те отношения, которые возникают и упрочиваются в процессе этой деятельности. Именно в деятельности и связанных с ней отношениях изначально коренятся социальные и психолого-педагогические истоки личностного формирования растущего человека. Это означает, что воспитание и формирование личности происходят только путем включения ее в разнообразные виды деятельности и благодаря развитию и укреплению тех отношений, которые возникают у нее в процессе этой деятельности.

Человек по своей природе существо деятельное. Он становится личностью, овладевая различными сторонами общественного опыта: знаниями, разнообразными умениями и навыками, способами творческой деятельности. Но его личностное развитие в решающей мере зависит от тех отношений - положительных или отрицательных, - которые возникают и упрочиваются у него в этом процессе. Можно, к примеру, привлекать учащегося к труду, но для воспитания трудолюбия необходимо так организовать эту деятельность, чтобы она возбуждала у него положительные эмоции, внутреннее воодушевление и радость. Если же переживания будут носить негативный характер, это не только не будет способствовать формированию трудолюбия, но, наоборот, вызовет отвращение. Сказанное относится ко всем видам деятельности - к учебной, художественно-эстетической, экологической, спортивно-оздоровительной и т.д., в которые вовлекаются учащиеся в процессе школьного воспитания.

Когда тот или иной школьник не проявляет старательности в учении, то говорят, что он «не хочет учиться», ему адресуются постоянные упреки, прибегают и к другим мерам так называемого педагогического воздействия. Но педагогические ли эти меры? Конечно, нет. Скорее, антипедагоги-ческие. С точки зрения деятельностно-отношенческой концепции воспитания, здесь нужны действенная помощь в преодолении возникающих затруднений и возбуждение интереса к учению. Другими словами, необходимо формировать и закреплять положительное отношение к овладению знаниями, развивать такие личностные качества, как усидчивость в учении, упорство в преодолении трудностей, стремление к улучшению успеваемости и т.д.

Что же следует понимать в этом случае под отношениями как объектом воспита-ния и связанными с ними личностными качествами?

Отношение в известном смысле выступает как определенное внутреннее эмоционально-чувственное переживание человека, которое возникает у него в процессе той или иной деятельности. Чем бы ни занимался человек, это порождает у него определенные позитивные или негативные эмоции, которые, соответственно, стимулируют эту деятельность или же тормозят ее. С этой точки зрения отношение можно трактовать как выражение определенных эмоционально-чувственных переживаний, которые устанавливаются между личностью и другими людьми (различными событиями, сторонами окружающего мира), затрагивая сферу ее потребностей, знаний, убеждений, поступков и волевых проявле-ний.

Например, включаясь в трудовую деятельность, одни учащиеся проявляют к ней интерес, старательно и добросовестно выполняют задания, добиваются при этом высоких показателей, что, естественно, вызывает у них положительные психологические переживания и еще больше воодушевляет к участию в труде, способствует формированию трудолюбия. В тех же случаях, когда учащиеся проявляют негативное отношение к трудовой деятельности, вряд ли можно говорить об эффективности трудового воспитания. По-разному могут относиться друг к другу в ученическом коллективе. Одни учащиеся проявляют гуманность, учтивость, скромность, другие же допускают грубость, неуважение, заносчивость и т.д. Все это сказывается не только на характере повседневного поведения, но и на личностном развитии в целом, определяя его положительную или негативную направленность.

Влияние отношений имеет временной аспект. Одни из них являются быстро проходящими, носят кратковременный характер, не оставляя заметного следа в развитии личности. Другие же не только вызывают достаточно сильные переживания, но и часто повторяются, приобретая определенную устойчивость и постоянство и выступая в форме соответствующего личностного качества. Когда, например, под влиянием воспитания формируется умение при встрече здороваться с другими людьми, проявлять учтивость, обходительность и уважительность, это закрепляется и становится присущим поведению, и так бывает во всех случаях, когда те или иные отношения и действия приобретают определенную устойчивость, постоянство и характеризуют развитие соответствующих личностных качеств. Таким образом, под личностным качеством следует понимать закрепившееся и ставшее привычным отношение, которое определяет устойчивость поведения человека в любых изменяющихся условиях. Скажем, если вежливость или другое качество стали привычными, они проявляются не только в условиях нормального общения или деятельности, но даже и тогда, когда учащийся сталкивается с грубостью. Именно в этом состо-ит подлинная воспитанность личности, к достижению которой необходимо стремиться и которая требует как знания психолого-педагогических основ воспитательной работы, так и умелого ее осуществления. Процессуальные основы формирования отношений и личностных качеств. Многочисленные факты свидетельствуют о том, что учителя и классные руководители, сталкиваясь с недостатками в поведе-нии учащихся, зачастую оказываются не в состоянии найти действенные подходы к их преодолению. Например, в классе обнаруживается, что многие учащиеся стали хуже выполнять домашнюю работу, что повлекло за собой снижение успеваемости. Но дело ограничивается проведением одного-двух «мероприятий», вместо того, чтобы разработать и использовать целую систему воспитательной работы, направленную на решение возникшей проблемы. Тут, во-первых, нужна целая система разнообразной воспитательной работы, во-вторых, она должна проводиться более или менее продолжительное время, с тем чтобы соответствующее отношение и личностное качество закрепились и приобрели необходимую устойчивость. Какой же должна быть эта система?

Для ответа обратимся к психологической структуре отношений и личностных качеств. В общем виде здесь можно выделить:

а) потребностно-мотивационную сферу,

б) знание сущности и способов проявления соответствующего качества,

в) внутреннее эмоционально-чувственное стремление и убеждение в необходимости выработки этого качества,

г) владение соответствующими поведенческими умениями и навыками,

д) способность к проявлению волевых усилий, придающих отношению и личностному качеству необходимую устойчивость.

Надо, однако, не только знать указанные структурные компоненты, но и владеть надлежащими методами и формами воспитательной работы. Возьмем, к примеру, связанный с этим вопрос о необходимости выработки у учащихся потребностно-мотивационной сферы. Как его решать практически? С психологической точки зрения, потребность в формировании того или иного качества возникает тогда, когда учащийся переживает внутреннее противоречие между тем, какой он есть, и тем, каким хочет быть в соответствующей сфере поведения и деятельности. Чтобы возбудить это противоречие, нужно создать необходимые педагогические условия или ситуации. К таковым, в частности, относятся: анализ педагогом особенностей по ведения и деятельности учащихся и выявление имеющихся недостатков. Логическим продолжением данной работы должно быть обсуждение в классе выявленных недостатков и постановка перед учащимися конкретных задач по их преодолению. В этих целях можно провести «классный час», беседу, организовать встречу учащихся с директором школы или такое классное собрание, на которое были бы приглашены для совместного обсуждения данной проблемы родители учащихся. Цель указанных форм воспитательной работы - создать общественное мнение и возбудить у школьников стремление (потребность, мотивацию) к преодолению имеющихся недостатков.

Следующий компонент процесса формирования личностного качества - включение учащихся в познавательную деятельность по осмыслению сущности того или иного качества и способов его проявления. Здесь весьма важно придавать этой деятельности содержательно-интеллектуальный и эмоционально-положительный характер, сделать ее интересной и увлекательной. В качестве форм этой работы могут использоваться и «классные часы», и разнообразные виды бесед, и дискуссии, и встречи со специалистами в сфере науки и техники, и экскурсии на производство, а также в культурно-просветительские учреждения, и обсуждение произведений литературы и искусства и т.д.

Не менее существенны в плане личностного развития учащихся формирование поведенческого и волевого компонентов, выработка соответствующих навыков и привычек, которые, в конечном счете, и определяют результативность воспитательной работы. Главным методом воспитания здесь, по утверждению А.С. Макаренко, является упражнение в правильном поступке.

Когда иной раз говорят о так называемом словесном воспитании, то, как раз и имеют в виду то, что различные формы разъяснительной работы и различные требования учителей и классных руководителей не подкрепляются соответствующими поведенческими упражнениями, приучением к разумным действиям и поступкам. В результате страдает дисциплина на уроках и переменах, замедляется развитие культуры общения, речи и т.д.

Интегративный характер формирования личностных качеств. Любое каче-ство представляет собой весьма сложное образование и включает в себя целую совокупность разнообразных личностных черт и свойств. Возьмем тот же простейший пример с вежливостью. Воспитание этого качества обычно начинают с формирования таких элементов поведения, как приучение детей здороваться со сверстниками и знакомыми взрослыми, уступать место взрослым, благодарить за те или иные услуги. Потом вырабатываются более сложные черты этого качества: умение быть предупредительным, оказывать знаки внимания и учтивости, проявлять готовность к взаимопомощи и т.д.

В педагогическом плане здесь имеют место два момента. Во-первых, в силу возрастных возможностей учащихся нельзя сразу формировать всю совокупность черт и свойств, составляющих содержание того или иного качества. И, во-вторых, любое личностное качество ввиду своей сложно-сти обусловливает необходимость начинать его воспитание с выработки сравнительно простых умений и навыков поведения и деятельности и лишь постепенно переходить к более высокому уровню их развития. Отметим, что в принципе так же формируются дисциплинированность, трудолюбие и другие качества.

Указанная особенность воспитания породила в педагогике идею об интегративном характере формирования личностных качеств, которая нашла свое отражение в работах таких известных педагогов, как В.М. Коротов и И.С. Марьенко, а также автора настоящих строк. Понятие интегративности обозначает в данном случае объединение, сочетание в процессе воспитания отдельных свойств и черт, которые в своей совокупности образуют то или иное личностное качество. Реализация принципа интегративности в процессе формирования у учащихся личностных качеств требует от учителей и классных руководителей обстоятельного знания этики и детального представления о чертах и свойствах, которые определяют содержание тех или иных качеств. Без подобной конкретизации и целенаправленности воспитание становится педагогически недейственным, что нередко и наблюдается в школах.

В процессе воспитания необходимо формировать не одно, а множество различных качеств - интеллектуально-познавательных, социально-этических, нравственных, художественно-эстетических и санитарно-гигиенических. Как же быть в этом случае?

При решении данной проблемы следует исходить из того, что, как отмечал А.С. Макаренко, человек воспитывается, не по частям, все его свойства и качества развиваются одновременно и в теснейшей связи между собой. Здесь значимо то, что учащиеся обычно вовлекаются в различные виды и формы учебной, обществен-ной, патриотической, трудовой, нравственно-эстетической и спортивно-оздоровитель-ной деятельности. При этом они находятся в постоянном коллективном общении, и каждый из этих видов деятельности влечет за собой возникновение тех или иных отношений, служащих основой развития личностных свойств и качеств.

Указанная многосторонность и целостность личностного развития учащихся имеют особое методическое значение. Воспитательная работа в школе должна быть организована так, чтобы учащиеся вовлекались в разнообразные виды деятельности. Вряд ли можно считать нормальным, когда все время школьников поглощено только учебной работой и не обращается должного внимания, к примеру, на организацию трудовой деятельности, или когда из системы воспитания выпадают вопросы развития читательских интересов, культуры общения и т.д. На все это необходимо обращать должное внимание. Если же запросы и интересы учащихся в этом отношении не удовлетворяются, они сами, проявляя известную самодеятельность, расширяют предмет своих увлечений, причем не, всегда здоровых.

Вот почему организация и вовлечение учащихся в разнообразные виды учебной и внеклассной работы по их всестороннему личностному развитию должны составлять важное направление школьного воспитания. Но не меньшее значение имеет и другое его направление. Речь идет о том, что, хотя развитие личности и носит целостный и разносторонний характер и все ее качества формируются в тесной связи между собой, это не означает, что они развиваются одновременно. Наблюдается как раз обратное. В одних видах деятельности школьники участвуют регулярно и проявляют более высокую активность, другие же по разным причинам их не всегда привлекают. Это, естественно, ведет к тому, что одни отношения и личностные качества формируются и закрепляются быстрее, другие отстают в своем развитии, что обусловливает необходимость определенного «подтягивания» и «выравнивания» этого развития. Вот почему в каждый отдельно взятый период воспитательной работы, наряду с формированием всех сторон и свойств личности, обязательно нужно выдвигать перед учащимися ту или иную конкретную (ведущую) воспитательную задачу и доводить ее решение до выработки соответствующего личностного качества. Скажем, в классе учащиеся не всегда поддерживают необходимый порядок и дисциплину или же им не хватает культуры общения. Каждый из этих недочетов может составить предмет ведущей воспитательной задачи, разработки разнообразных форм урочных и внеклассных занятий и концентрации педагогических усилий на ее решении.

Указанная двоякая направленность воспитательной работы имеет большое значение. Дело в том, что развитие всех сторон и свойств личности в системе ее целостного формирования происходит постепенно и медленно, иногда даже незаметно как для самих учащихся, так и для учителей и классных руководителей. Между тем весьма важно, чтобы школьники ощущали свой рост, совершенствовали свою духовность и поведение и черпали в них силу для дальнейшей активной работы над собой. Решение ведущих воспитательных задач по формированию связанных с ними личностных свойств и качеств как раз и способствует этому. Почувствовав прогресс в своем развитии, учащийся переживает удовлетворение, и у него появляется стремление не только закрепить достигнутый успех, но и активизировать свои усилия в дальнейшем самосовершенствовании.

Немаловажную роль здесь играет и феномен генерализации в процессе личностного формирования учащихся. Суть его состоит в следующем. Если то или иное личностное качество закрепляется и становится устойчивым, то, по законам генерализации, оно оказывает воздействие на развитие других сторон и свойств растущего человека. К примеру, в процессе решения ведущей воспитательной задачи учащиеся стали активнее читать художественную литературу или улучшили культуру общения. Это, несомненно, положительно скажется на их интеллектуальном и эстетическом развитии, на разумной организации досуга, а также на возросшем взаимном уважении и микроклимате в коллективе сверстников и т.д.

Рассмотренные вопросы позволяют не только глубже осмыслить теоретические и методические основы личностного формирования учащихся, но и корректировать проводимую в школе воспитательную работу, конкретнее анализировать и устранять ее недочеты, если она оказывается педагогически недостаточно эффективной.

Какие качества человека, кроме положительных и отрицательных, выделяют в психологии и где применяется эта классификация? Зачем нужна осведомленность в этом вопросе и какие преимущества она несет? Что включает в себя понятие «личные качества»? Какими они бывают? Ответ ниже, в этой статье.

Разум во многом определяет качества человекаЧто дает знание о качествах человека

Осведомленность и грамотность в – это своего рода оружие. Умение пользоваться им помогает избегать неприятностей и бороться со своими врагами – и внутренними, и внешними.

Овладение знаниями в области качеств личности позволяет:

- повысить собственный уровень самосознания;

- более глубже понять социум;

- научиться верно устанавливать приоритеты

и строить с ними отношения.

При поступлении на работу, при знакомстве с человеком противоположного пола, при взаимодействии с людьми на улицах вечернего города всегда стоит первая задача: узнать, кто перед тобой находится, что это за человек, каков он. Как с ним необходимо взаимодействовать. И что в итоге принесет та или иная тактика поведения. Невозможно понять другого не поняв сначала себя. С другой стороны, оценка личных качеств других людей позволяет сравнить себя с ними.

Как классифицируются личные качества человека

Личными качествами называют комплекс сложных составляющих как биологических, так и обусловленных социально компонентов личности. Полный список можно найти . В этой статье рассмотрим основные качества человека. Они демонстрируют все особенности внутренних психических свойств:

- индивидуальные прохождения внутренних внутри человека

- комплекс состояний и свойств отдельно взятой личности;

- особенности характера;

- тип темперамента;

- особенности поведения;

- характер общения и ;

- отношение к самому себе и проч.

Также в личные качества человека входит система ЗУН: знаний, умений, навыков.

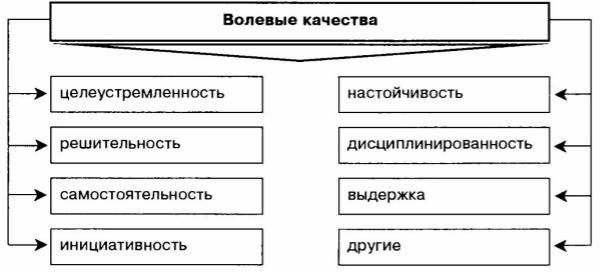

Личностные свойства имеют разные классификации:

- положительные;

- отрицательные;

- волевые;

- и нравственные качества.

Прежде чем приступить к разбору тех или иных сторон личности, необходимо помнить, что любые классификации в это вопросе и оценка личных качеств – весьма условны. Объясняется это тем, что все в мире относительно, даже понятие добра и зла. Разделение базируется на общепринятых моральных и нравственных нормах. Условимся, что к каждому определению будем приписывать слово «условно»: условно положительные, условно отрицательные и т. д. К примеру, агрессивность – условно отрицательная характеристика. Она будет иметь неприятные последствия в одной ситуации, но в ситуации необходимости постоять за себя будет единственно верной.

Отрицательные качества человека

Отрицательные качества человека

Отрицательные качества личности – это свойства, являющиеся нежелательными для самого человека и его окружающих и требующие исправления которые являются нежелательными и . Их – крайне много. Полный список мог бы составить небольшую брошюру. Здесь будет приведено лишь несколько из них:

- лживость;

- лицемерие;

- грубость;

- леность;

- склонность к депрессиям;

- агрессивность;

- ненависть;

- нетерпеливость;

- пассивность;

- слабоволие;

- трусость;

- обидчивость;

- неряшливость.

Эти и подобные личные качества человека определяют и соответствующее их подведение: неряшливый будет выглядеть неопрятно и воссоздавать вокруг себя соответствующий атмосферу. Безответственный – плохо работать и подводить себя и коллектив.

Положительные качества человека

Положительные качества человека

Положительные качества личности – это категория внутреннего блага человека, которая приносит как ему самому, так и окружающим положительные переживания и чувство удовлетворенности. Полный список положительных качеств будет не менее внушительным. Также упомянем лишь некоторые:

- доброта;

- отзывчивость;

- трудолюбие;

- терпеливость,

- ответственность;

- миролюбие;

- дружелюбие;

- верность;

- бескорыстие;

- честность;

- уверенность в себе.

Идеальных людей не бывает: обладатели только положительных качеств существуют только в сказках. Однако тех, в ком положительные качества человека преобладают, очень много. Часто наличие перечисленных свойств – это личные качества лидера. Благодаря им лидеры способны расположить к себе, завоевать доверие и повести за собой.

Для тех, у кого в характере преобладают отрицательные качества человека, есть хорошие новости: недостатки могут сыграть роль «пинка» к стремительному рывку вперед и внутреннему росту. Это доступно каждому.

Волевые качества личности

Волевыми качествами лично составленных целей. Коснемся основных.

составленных целей. Коснемся основных.

Целеустремленность – нацеленность человека выбранный результат деятельности. Это свойство делится на стратегическую разновидность и тактическую. Первая – это в целом поступки человека с подачи своих нравственных позиций, ценностей и идеалов. Вторая – это движение личности «по шагам», от одной микроцели до другой до достижения результата.

Инициативность – нацеленность человека на проявление какого–либо . Обычно предшествует началу волевого акта. Этим свойством обладают самостоятельные личности. Инициативность связана с самостоятельностью.

Самостоятельность – добровольная и активная установка человека принимать решения, согласно своим принципам и убеждениям.

Воля – не считается врожденным качеством, а рассматривается как качество, становление которого происходит на основе личного выбора человека.

Профессиональные качества личности

На влияют такие качества человека, которые можно назвать: личные качества лидера. Выделяют несколько категорий:

- вербальная составляющая – отвечает за умение понимать смысл информации, передаваемой словами;

- числовая – умение быстро решать в уме арифметические примеры;

- тригонометрическая – умение мысленно видеть а 2-3 измерениях;

- визуальная – внимательность к деталям, равное детской игре “найди 10 отличий»;

- корректорская – умение быстро корректировать слова, числа;

- координационная – умение оперативно координировать мелкую и крупную моторику рук, ног, а также падать хорошей моторной координации;

- зрительная – умение согласовывать направление взгляда с движением ног, рук;

- сравнивающая – восприимчивость к цвету и его оттенкам, умения их видеть и отличать;

- обучаемость – умение схватывать смысл, способность к рассуждению, умение делать верные выводы (общий интеллект).

Специальные профессиональные качества

Каждое из этих свойств рассматривается в соответствии с профессиональной значимостью. К примеру, человеку, не способному различать цвета (дальтонизм), противопоказано вождение. Ведущим экономистом не возьмут человека, с низким показателем числовой способности.

Также необходимо перечислить такие качества личности, без которых овладение профессиями в принципе будет невозможно:

- Свойства индивидуально –типологического характера (выносливость, физическая сила, лабильность нервной системы) – проще говоря, стрессоустойчивость.

- Аналитические свойства, позволяющие со временем приобретать уникальные способности. Пример: «технический слух» – умение без приборов, только в опоре на опыт понять причину неисправности механизма.

- Внимательность – впрямую зависит от заинтересованности и желания человека иметь актуальную информацию о действительности, адекватно ее оценивать.

- Психомоторика – особые свойства и восприятие человека, которыми он руководствуется при выборе направления действий для осуществления . К ней же относят скорость анализа и умение быстро анализировать ситуацию и принимать решения. Как показывает практика, это умение хорошо тренируется..

- Мнемические качества. Связаны с памятью. Профессиональная память тоже свободно тренируется.

- Особенности имажинитивные – способность к воображению и сложным мыслительным процессам

- Волевые качества – не для каждой профессии они обязательны, но они всегда необходимые для преодоления сложностей в процессе .

Нравственные качества личности

Нравственность – это свод добровольно принятых для себя правил человека, которые имеет определяющее значение в поведении человека и его к себе и окружающим.

Ее формирует влияние многих составляющих:

- семейные ценности;

- индивидуальный опыт;

- влияние школы;

- социума.

В рамках определения существует дифференциация на такие подвиды, как:

- расовая;

- религиозная;

- гуманистическая.

Роль нравственных позиций важна для любых общественных групп. Существует мнение, что у расистов, фанатиков и прочих отсутствуют моральные устои и нравственные качества. Это суждение ошибочно и ненаучно. Также согласно исследованиям, такие общественные группы имеют генетические корни и не всегда могут контролироваться человеком.

Формирование качеств личности - системные воспитательные воздействия, приводящие к нужному устойчивому поведению. Практически то же самое, что воспитание качеств личности. Например, воспитание ответственности , воспитание самостоятельности, воспитание взрослости ...

Нужно учесть, что, начиная с 80-х годов ХХ века в Советском Союзе и далее в России слово "формирование" попало, по сути, в список запретных слов как в педагогике, так и в психологии. "Формирование" стало считаться жестко привязанным к "субъект-объектному" подходу, исключающему внутреннюю активность личности, и поэтому подходом недопустимым. Разрешено и рекомендовано говорить о "развитии качеств личности", поскольку это более отражает "субъект-субъектный" подход, а именно предположение, что ребенок всегда сотрудничает со взрослым в деле своего роста и развития.

Что должно быть сформировано

Дети и взрослые начинают вести себя как нужно, как от них требуется, когда имеют для этого:

- необходимый опыт, умения и навыки,

Учить, давать образцы, поддерживать. Особое внимание - возрасту максимальной восприимчивости.

- нужное поведение для них стало привычным,

Для этого человек (ребенок) должен быть вовлечен в жизнь и дела, где происходит именно такое поведение. Иногда это может быть обеспечено психологическими методами, иногда - административными. Лучше, если это обеспечивается мягкими и гибкими методами, но по необходимости методы могут быть и силовыми, жесткими.

- у них есть интерес или выгода вести себя так, как мы хотим,

Помогает убеждение, привлечение внимания к выгодам нужного нам поведения. А также создание ситуаций, когда такой интерес появляется.

- у них есть соответствующие жизненные ценности: "Таким быть надо, таким быть хорошо".

Образцы и внушения

- у них есть убеждение (верования), что в данной ситуации именно так и следует себя вести,

Образцы и внушения

- у них личностная самоидентификация "Я - тот, для кого такое поведение естественно! У меня получается быть таким!"

Инициация

- нужное поведение ребенка (взрослого) получает подкрепление и поддержку.

Общественное мнение и дрессировка

Это совокупность признаков, принципов, особенностей и способностей, определяющих уровень полезности системы и успешности ее взаимодействия в различных областях

Они являются частью характера человека, неким подмножеством особенностей, позволяющих наиболее эффективно реагировать на определенные воздействия, действовать и успешно достигать целей в определенной предметной области. Подробнее о характере и особенностях написано в методе Определение характера и темперамента .

Наличие определенных личных качеств является важнейшим признаком успешности, а их развитие – основным способом ее повышения. Рассмотрим подробнее основные качества успешного человека и методы их развития.

Интеллект

Это сложная модель поведения системы, использующая сознание, предсознание и подсознание для организации, управления, контроля и планирования деятельности , сохранения и использования воспринятой и синтезированной информации в памяти, личного развития и реализации предназначения , ограничиваясь совестью.

Позволяет определять действия и ресурсы на основе личного опыта и сгенерированных идей и объединять их в план для достижения целей.

При низком уровне развития интеллекта человек не способен заниматься полезной деятельностью, не может ее организовать, контролировать и управлять ею. Также не способен осознанно ставить цели, составлять план их достижения, преодолевать препятствия и действовать в их направлении.

При высоком уровне развития интеллекта человек полностью управляет своей жизнью, определяет оптимальные пути развития и достижения целей, осознает себя , занимается творчеством и непрерывно самореализуется.

Повышает успешность за счет определения оптимального пути достижения целей и наилучших способов преодоления препятствий.

Развивается с помощью накопления опыта и улучшения таких способностей как самосознание, постановка целей , планирование , воображение и т.п.

Подробнее это качество рассмотрено в методе Генерация полезных идей и .

Самодисциплина

Это способность начинать и завершать выполнение действий, получать ожидаемые результаты и достигать поставленных целей независимо от возникающих препятствий.

Препятствиями могут быть проблемы, потребности, вредные воздействия, лень, страх, отсутствие мотива или стимула и т.п. Причем подавляющее большинство из них являются внутренними.

Требует наличия воли для того, чтобы начать действовать, упорства для доведения дел до конца и целеустремленности для концентрации только на делах, приближающих к цели.

Воля

Это способность сознательно начинать выполнение действий, управлять ими и организовывать их для достижения целей.

Проявляется в начале выполнения действий для преодоления инертности и при возникновении препятствий.

Позволяет стать независимым от мнения и манипулирования других людей, а действовать только на основе личных решений, т.е. избавиться от реактивности при взаимодействии и стать более проактивным.

Быстрота принятия и реализации решений зависит от силы воли , на которую влияет самодисциплина, самостоятельность, решительность, самоуверенность и мужество. Чем лучше развиты эти качества, тем больше сила воли.

При низком уровне развития воли человек не начинает действовать самостоятельно, а только реагирует на внешние воздействия. Не может преодолевать препятствия, а просто прекращает достижение цели или переключается на другую цель.

При высоком уровне развития воли человек действует только на основе личного опыта и целей. Он мгновенно начинает действовать при принятии решения о достижении цели или при появлении препятствий на пути к ней.

Повышает успешность за счет преодоления все более трудных препятствий, выполнения все более сложных дел и достижения все более полезных целей.

Развивается аналогично самодисциплине – с помощью прогрессивного усложнения выполняемых действий и достигаемых целей.

Упорство

Это способность продолжать и завершать выполнение начатых действий для достижения поставленной цели независимо от возникающих препятствий.

Часто используется при поражениях, когда нужно «встать на ноги» и продолжать двигаться к цели.

Проявление упорства, завершение всех дел и успешное достижение целей повышает мотивацию и уверенность в себе.

При низком упорстве человек завершает мало дел, причем только те, при выполнении которых не было препятствий. Если будет хоть что-то мешать, то человек сразу откажется от его выполнения или переключится на другое дело.

При высоком упорстве человек завершает все дела, получает необходимые результаты и преодолевает с помощью воли любые препятствия на пути к цели.

Повышает успешность за счет завершения всех запланированных дел, получения ожидаемых результатов и достижения всех поставленных целей.

Развивается также с помощью пошагового усложнения выполняемых действий и достигаемых целей.

Целеустремленность

Это способность концентрироваться только на достижении текущей цели, не отвлекаясь на неважные дела, не поддаваясь лени и спонтанным желаниям.

При низкой целеустремленности человек часто отвлекается от текущего дела и целей, начинает выполнять другие дела, не связанные с текущей целью. Это значительно увеличивает срок и расходы на достижение цели.

При высокой целеустремленности человек выполняет только те дела, которые приближают к цели, и тратит личные ресурсы только на такие дела.

Повышает успешность за счет постановки и успешного достижения все более сложных целей, концентрации только на самых важных из них и минимизации затрат и времени на дела, не относящихся к цели – поглотителей времени.

Развивается с помощью сознательной концентрации на запланированном деле и постепенном увеличении продолжительности этой концентрации. Например, сначала можно концентрироваться только на текущем деле в течение 10-ти минут, затем 15, 20, 25… А затем делается эффективный перерыв на 5-10 минут для быстрого восстановления сил.

При этом важно найти оптимальное соотношение между концентрацией на деле и отдыхом, чтобы сохранить максимальную эффективность, не переутомиться и не перегореть.

Интенсивность

Это способность в течение определенного периода концентрироваться на одной цели и прикладывать максимум усилий для ее скорейшего достижения.

Позволяет ускорить процесс достижения цели, но требует большей затраты ресурсов в единицу времени, что обычно является оправданной мерой для более быстрого получения результатов.

Предотвращает ведение деятельности в расслабленном, спокойном состоянии, ради получения удовольствия от процесса, которое значительно замедляет достижение целей и увеличивает затраты.

При низкой интенсивности человек может действовать очень медленно, часто делать перерывы, тратить ресурсы без пользы для текущих целей, что ухудшает состояние и значительно увеличивает срок достижения цели.

При высокой интенсивности человек выполняет действия на максимальной для себя скорости и с оптимальной тратой личных ресурсов. Делает минимум перерывов только для отдыха и восстановления сил, а не отвлекается на другие, бесполезные дела.

Повышает успешность за счет более быстрого достижения целей, хотя и с большими, но окупаемыми, затратами.

Развивается с помощью прогрессивного увеличения периода концентрации и максимального приложения усилий на одну цель.

Уверенность

Это состояние системы, в котором у нее есть знания о своей ответной реакции и реакции другой системы при оказании определенного воздействия.

Появляется при развитии и осознании как результат получения истинных знаний о себе, своих действиях и их последствиях. Минимизирует неопределенность, стресс, страхи и риски.

Необходима для понимания результатов, которые будут получены при выполнении определенных действий и оказании воздействия на себя или окружающую среду. Помогает сделать первый шаг к цели, снижает риск вредного воздействия и последствий, которые могут ухудшить состояние.

Уверенность в себе проявляется в речи, внешнем виде, одежде, походке, физическом состоянии.

При низкой уверенности человек может тратить много времени на определение безопасного и полезного воздействия, которое он может оказать на себя или другие системы, чтобы достичь определенной цели. При этом высока вероятность нанесения вреда, что может ухудшить состояния и отношения с другими системами.

При высокой уверенности человек может быстро определить необходимое воздействие, которое гарантированно приведет к необходимым последствиям и даст ожидаемые результаты. При этом риск нанесения вреда и ухудшения отношений будет минимальным.

Повышает успешность за счет точного определения, какое воздействие будет полезным, а какое вредным, что помогает воле сделать первый шаг к цели, который часто бывает самым трудным, т.к. нужно преодолеть свою инертность и внутренние препятствия.

Развивается с помощью осознания себя и окружающей среды, своих способностей, позитивного отношения к себе, веры, что при выполнении правильных действий обязательно достигнешь успеха.

Организованность

Это способность упорядочивать личную деятельность и определять важность целей и дел для повышения вероятности успеха и минимизации затрат.

Проявляется при появлении большого количества неупорядоченных, хаотичных дел, выполнение которых может быть неэффективным из-за траты ресурсов на менее важные дела. Такие дела подробно описываются, определяются связи между ними, определяется их важность и полезность для самореализации и достижения цели жизни .

Главными средствами для организации являются планирование и систематизация своей деятельности. Для этого можно применять различные системы списков, папок, категорий и т.п. Также можно делегировать выполнение важных дел более компетентным специалистам. Подробнее инструменты для организации описаны в методе Организация личных целей и дел . Также вы можете прямо сейчас начать пользоваться мощным, бесплатным онлайн органайзером .

При низкой организованности человек имеет много дел, полезность и зависимость которых ему неизвестна. Он принимает решения хаотично, обычно в зависимости от настроения и желания выполнить наиболее интересное, но не обязательно полезное дело.

При высокой организованности у человека все важные цели и дела подробно описаны, структурированы и организованы в единую систему. С ее помощью он может быстро находить нужную информацию и принимать правильные решения в зависимости от текущих условий и имеющихся ресурсов. Но эта система требует траты дополнительных ресурсов для ее создания и актуализации информации в ней.

Повышает успешность за счет ясного представления того, что нужно сделать для достижения цели, и быстрого получения необходимой информации для принятия решений и выполнения действий.

Развивается с помощью прогрессивного усложнения системы организации деятельности для самореализации и непрерывной актуализации информации в ней. Этому способствует развитие целеустремленности и самодисциплины.

Мужество

Это способность сохранять текущее состояние или улучшать его при возникновении опасности или страха, препятствующих выполнению действий и достижению поставленной цели.

Страх – хороший помощник для определения правильности принимаемого решения. Чем больше человек боится что-то сделать и это точно не принесет вреда, тем это дело полезнее для его самореализации. Тогда нужно мужественно сделать первый шаг, который обычно является самым трудным, а дальше все пойдет как «по маслу».

При низком мужестве человек может полностью прекращать действовать при возникновении страха, даже если его причина не нанесет вреда. При этом он может переключиться на другие, менее полезные цели, отказавшись от тех, которые вызывают страх, но способных принести больше пользы (организовать компанию, занять более высокую должность, построить дом и т.п.)

При высоком мужестве человек преодолевает любой страх, и при его возникновении начинает и завершает все дела для достижения цели. При этом, чем сильнее страх, тем больше энергии он дает для выполнения действий.

Повышает успешность за счет преодоления все более сильных страхов, возникающих при достижении все более сложных, великих и полезных целей.

Развивается с помощью осознания источников страха, определения их вредности, путей ее минимизации и пошагового увеличения сложности выполняемых действий и достигаемых целей, которые вызывают страх.

Решение проблем

Это способность приобретать недостающие ресурсы для выполнения определенных действий и преодолевать препятствия для достижения целей.

Воображение

Это способность создавать мысленные образы в сознании независимо от окружающей среды, комбинировать их с реальными объектами, моделировать их взаимодействие и определять возможные последствия.

Используется для генерации оригинальных идей, которые могут быть реализованы в виде материальных (новый дом, машина, инструмент...) или идеальных (знания, теории, процессы, методы...) объектов.

Применяется системой в творческой деятельности для создания новых, уникальных объектов, используемых ею самой или окружающей средой и улучшающих состояние системы, среды или надсистемы.

При низком воображении человек использует только ту информацию, которую воспринял извне: увидел, услышал, попробовал. Это позволяет использовать в своей деятельности только то, что уже существует.

При высоком воображении человек непрерывно формирует мысленные образы новых и существующих систем, соединяет их вместе, моделирует их взаимодействие и оценивает полезность последствий этого. Если образ оценивается как полезный, то человек может реализовать его в реальном мире, создав что-то новое, улучшив существующее или уничтожив вредное.

Повышает успешность за счет определения новых возможных состояний, оригинальных путей достижения целей и преодоления препятствий.

Развивается с помощью накопления знаний о существующих системах, расширения парадигмы и прогрессивном усложнении формируемых мысленных образов реальных и возможных систем.

Генерация идей

Это способность с помощью воображения формировать новые идеи на основе личного опыта и уже имеющихся идей.

При низкой способности генерировать идеи человек использует только шаблоны и проверенные способы для достижения целей. Может использовать технологии, которые кто-то изобрел, но плохо адаптирует их к своей деятельности, поэтому они приносят мало пользы.

При высокой способности генерировать идеи человек легко придумывает и реализует новые, уникальные объекты, изобретает новые инструменты и методы. Разрабатывает новые и улучшает существующие технологии и внедряет их в свою деятельность, что позволяет успешнее и эффективнее достигать личных целей.

Повышает успешность за счет определения оригинальных путей к целям, использования новых технологий и создания уникальных объектов, которые могут дать преимущество или будут использованы как личные ресурсы.

Развивается с помощью накопления опыта, непрерывного поиска более подходящих способов выполнения действий и достижения целей, разработки и внедрения более сложных и полезных технологий, инструментов и методов. Этому способствует улучшение воображения.

Креативность

Это совокупность способностей системы, позволяющих генерировать принципиально новые, оригинальные идеи и использовать ранее не применяемые средства для преодоления препятствий и достижения целей.

Позволяет находить оригинальные средства для выполнения определенных действий, которые еще никто не пробовал использовать.

Может привести как к понижению, так и к повышению затрат на достижение цели, но, как правило, скорость выполнения действий значительно увеличивается при применении оригинального средства.

Является основным средством для творческой деятельности, создания чего-то нового, уникального и улучшения окружающей среды.

При низкой креативности человек может выполнять действия только на основе известных решений, использует только проверенные технологии и никогда не применяет что-то новое.

При высокой креативности человек старается для каждого нового дела, новой цели найти более подходящий путь, чем тот, что известен. Он генерирует много идей для определения наилучших способов достижения успеха. Непрерывно ищет, создает и внедряет новые технологии в свою деятельность.

Повышает успешность за счет создания новых, уникальных систем, которые могут дать преимущества, достижения целей оригинальным, нешаблонным путем, который может быть менее затратным и более быстрым, чем известные.

Развивается с помощью постоянного поиска новых способов и средств выполнения действий и прогрессивного усложнения целей, достигаемых оригинальным способом, а не шаблонным. Этому способствует улучшение воображения и способности генерировать идеи.

Самосознание

Это способность анализировать и оценивать свое текущее состояние, мыслительные процессы в сознании и .

Позволяет сравнить текущее состояние с желаемым, определить разницу и с помощью интеллекта определить действия для перехода в него.

Также помогает определить внутренние мотивы, дающие энергию для начала и завершения выполнения действий.

При низком самосознании человек для принятия решения использует только внешнюю информацию. Он очень восприимчив к мнению других людей, не учитывает свои мысли и эмоции.

При высоком самосознании человек принимает решения только на основе личных мыслей, . Четко представляет, чего хочет, какой цели достичь и легко определяет то, чего ему для этого не хватает.

Повышает успешность за счет определения разницы между текущим и целевым состояниями, использования внутренних мотивов, мыслей и эмоций.

Развивается с помощью периодической концентрации на мыслях и эмоциях, определения их сути, причин и последствий и прогрессивном усложнении достигаемых целей, имеющих все большую разницу с текущим состоянием.

Это наиболее значимые качества успешного человека, развитие которых позволяет успешно достигать любых поставленных целей.

Причем многие из качеств связаны друг с другом и развитие одних улучшает другие. Например, воля, упорство и целеустремленность улучшают самодисциплину, а мужество и уверенность – решительность.

Развитие этих качеств и навыков позволяет подсознательно, автоматически взаимодействовать, быстро и адекватно реагировать на внешние воздействия и корректировать свою деятельность в зависимости от новых возможностей.

Рассмотрим более подробно, как можно развивать любое из качеств, чтобы оно как можно больше влияло на жизнь и помогало достигать успехов.

Метод развития личных качеств

Для успешной самореализации необходим достаточно высокий уровень развития личных качеств. Можно улучшать одновременно несколько качеств. А лучше выбирать те качества, которые наиболее полезны для достижения текущих целей, и концентрироваться только на их улучшении.

Все эти качества являются врожденными – они есть у каждого человека. Но изначально они находятся в пассивном состоянии и практически не влияют на деятельность. Для того чтобы они приносили больше пользы при достижении целей, их нужно непрерывно развивать.

Главное при развитии качеств – это понимание того, что они не могут мгновенно улучшиться. Их следует развивать прогрессивно и регулярно в зависимости от текущих целей. А при прекращении развития они будут ухудшаться, деградировать.

Улучшение любого качества основано на постепенном, пошаговом усложнении действий, которые выполняются с его применением. Для развития качеств можно применять следующий метод:

1. Нужно выбрать качество и узнать о нем, как можно больше, чтобы появилось его четкое понимание: его определение, как оно проявляется, что происходит с состоянием, как реагируешь на внешние воздействия, как влияешь на окружающую среду и т.п. Для этого можно воспользоваться их описанием в этой главе и поискать дополнительную информацию в Интернете.

Например, интенсивность - это способность концентрироваться на конкретной цели и прикладывать максимум усилий для ее скорейшего достижения. Позволяет ускорить процесс достижения цели, но требует больших затрат, что обычно является оправданной мерой за более быстрое получение результатов. Предотвращает ведение деятельности в расслабленном состоянии, ради получения удовольствия от процесса, которое значительно замедляет достижение целей и увеличивает затраты.

2. Описать идеальный уровень развития этого качества на 10 баллов из 10: каким может быть это качество лично для меня, каким будет мое поведение, в каких ситуациях его можно использовать…

Например, применять при выполнении любых дел. Действовать максимально быстро, не отвлекаться на посторонние дела. Иметь поддерживающую среду. Уделять немного времени на анализ дел, выяснять поможет ли оно достичь цели. Если появится намерение его выполнить, то решительно приступать к нему. Устанавливать сроки на выполнение дела. Заранее определять награду за его завершение в срок.

3. Определить текущий уровень развития этого качества по шкале от 1 до 10. Для этого достаточно спросить себя: «Насколько я доволен этим качеством в себе по шкале от 1 до 10» и прислушаться к возникающим эмоциям, они подскажут субъективный, но самый точный ответ.

Например, 4

4. Описать несколько простых шагов , действий, которые можно выполнить для развития этого качества на 1 балл. Описать, что конкретно можно делать, в каких ситуациях, что для этого использовать и т.п., чтобы качество немного улучшилось. При этом достаточно основываться на личном опыте и своем представлении об этом качестве в идеальном виде.

Например, перед началом выполнения дела определять его срок и награду. Организовывать поддерживающую среду, чтобы ничего не мешало его делать.

5. Затем описать шаги для развития качества еще на 1 балл, и еще на 1, и еще… И так дойти до таких шагов, которые улучшат качество до 10 баллов из 10, т.е. до идеального уровня.

Например, выполнять фактические действия с максимальной скоростью (быстро ходить, быстро печатать, быстро говорить и т.п.). Немного времени тратить на анализ дела, отвечать на вопрос «Зачем его делать?». Сразу выполнять дела, которые нужны для достижения целей и которые сам хочешь выполнить. Делегировать нужные дела, но которые не хочется выполнять. Решительно действовать, чтобы не упускать возможностей.

6. Выбрать шаги, с которых можно начать развитие качества в ближайшее время и начать выполнять эти шаги.

Например, устанавливать сроки и награды, организовывать поддерживающую среду и не отвлекаться на посторонние дела.

7. Периодически повторять этот метод и актуализировать свои ответы.

Этот метод нужно выполнить для каждого качества, которое полезно развивать в ближайшее время для текущих целей. Можно составить список качеств, нарисовать шкалу рядом и отметить на ней текущий уровень этого качества. Например, так:

Периодически, например, раз в неделю, можно актуализировать этот список, отмечать текущий уровень развития и анализировать динамику изменений. Можно выбирать то качество, которое стало самым приоритетным и выполнять те действия, которые помогут улучшить именно его.

Это поможет определить, каких качеств сейчас больше всего не хватает или какие нужно улучшить для достижения текущих целей.

Можно повесить этот список в нескольких видных местах, регулярно просматривать его, вспоминать те шаги, которые решено было выполнить первыми для их улучшения и выполнять их при подходящих условиях.

Уважаемый гость, Это Самая Ценная Часть Метода!!!

Чтобы ее прочитать, РАССКАЖИТЕ ДРУЗЬЯМ

об этой странице.

Нажмите на одну из кнопок соц.сетей и добавьте пост на свою страницу.

Для получения подсказки как это сделать, наведите курсор на знак вопроса под кнопками

Сразу после этого под этими кнопками откроется ПОТРЯСАЮЩИЙ ТЕКСТ !